はじめに

このホームページ学習資料は、組合員以外の方々にも教職員の超過勤務を知ってもらうために、組合員向けに作成した職場討議資料を再編集したものです。

教職員は膨大な業務を担っており、勤務時間内にすべての業務を消化できず、超過勤務が常態化しています。しかし、「給特法」という法律により、働いた時間分の「残業手当」はありません。衆議院で通過した「働き方改革関連法案」の中の「高度プロフェッショナル制度」の「教員版」とも言える状態で教職員は働いているのです。

「残業時間」という概念はないため時間の上限はなく、超勤が抑制されずにむしろ助長されており、過労死レベルと言える「月80時間以上」の残業をしている教職員は、小学校で70%、中学校で85%もいます。(2016連合総研調べ)

では、超勤問題の元凶となっている「給特法」とは、どのような法律なのでしょう。

給特法って?

法律名:「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」

どんなことが規定されているかと言うと……

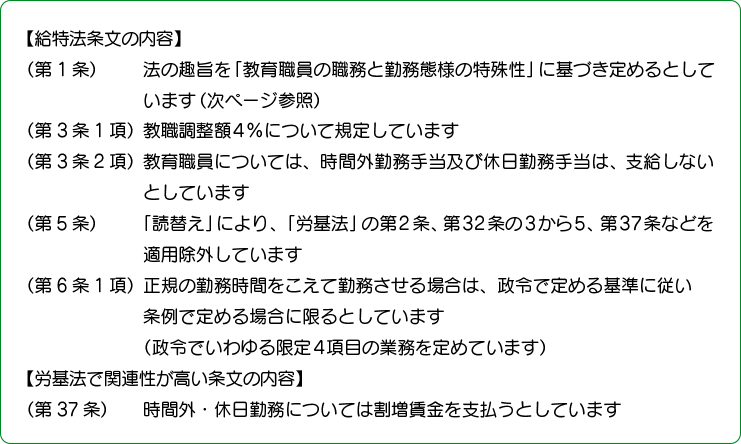

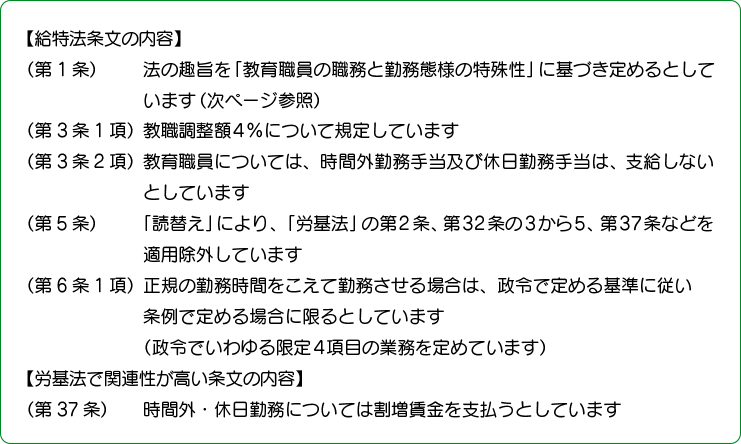

「給特法」は、1971年に教育職員に対して、時間外勤務・休日勤務手当・割増賃金を払わないようにすることを企図して、制定された法律です。具体的な内容は、

- 「教職員調整額4%」を支払うことで、時間外勤務手当・休日勤務手当・割増賃金を支払わない(「給特法」第3条1項、2項)。

- 教職員に対して労基法の原則の適用を外す(「給特法」第5条)

となっています。この法律により、本来支払われるべき時間外勤務手当等を支払わなくてもよいことになるなど労基法の肝心な部分が適用除外となっているのです。また、時間外勤務手当を支払わないことで、管理職による勤務時間管理の責務まで曖昧になり、結果「タダで働かせ状態」となっているのです。

給特法の問題点

実態とかけ離れている「時間外勤務を命じない」

「原則として、時間外勤務を命じない」「命じる場合は、限定4項目の業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限る」となっています。しかし、実際には「命令によらない」超勤がほとんどです。しかも、裁判などでは「限定4項目」以外の業務を行っても「自発的勤務」とされています。

対価に見合っていない教職調整額「4%」

「給特法」制定時の超勤は、文部省の調査で週2~3時間ほど。そこから4%(月7時間41分相当)が算出されました。しかし現在、7割以上の教員が月80時間の「過労死ライン」を超える超勤となっており、全く超勤の対価に見合っていません。

都合よく解釈される職務と勤務態様の特殊性

「教員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きい」(人事院)という「職務と勤務態様の特殊性」を口実に、労働者性を否定しています。(第1条)

①勤務時間の把握をしない

労働を時間で計測するという原則が曖昧にされています。職務に専門性があるとしても、勤務時間を計ることができないとは、ならないはずです。

②労働者なのに労働基準法が適用されない

教職調整額4%を支給する代わりに「時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない」としています。そのため、教委・校長に時間外勤務を抑制しようという意識がなく、時間内に終わらせられない業務がどんどん上積みされてきました。また、超勤時間を計測していないことから、公務災害認定がきわめて困難になっています。

形骸化されている「運用上の配慮」

「給特法」制定時に「協定書」「文部事務次官通達」などで示された「校外での勤務」や「夏冬休みの校外研修」などの「運用上の配慮」はまったく蔑ろにされています。

一方的に蔑ろにされている「運用上の配慮」

教育職員の「職務と勤務態様の特殊性」を考慮し「協定書」「文部事務次官通達」などで「運用上配慮を加える」としました(今は特殊性から手当を支給しないことだけが残る)。

具体的には、以下のような配慮があげられます。

・勤務時間内であっても校外における業務の処理を行うことができる(授業の準備・研修、生活指導など)。

・長期休業期間中は、原則校外研修日とする。

・行った超勤に対しては、時間単位の回復措置を講ずる。

「給特法」はご理解いただけましたか。これは教職員だけの問題ではありません。

教員志望の学生が減り、教職員が足りないまま新年度がスタートする学校が増えています。教職員が健康な心身で子どもと向き合うことが、教育のあるべき姿ではないでしょうか。組合員は配布された「職場討議資料」で更に詳しく学習しましょう。