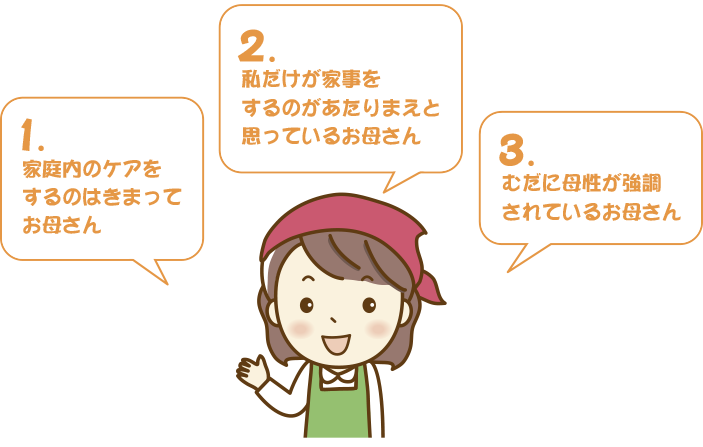

例えばこんな「お母さん」

1.家庭内のケアをするのはきまってお母さん

(家族の心身の健康を保つためにケアをする役割を担う)

①「だっておにいちゃんだもん」(かぞくのやくに立つ) 東京書籍 小2

- ・参観日なのに妹が熱を出したからお母さんが来なかった。妹のせいで損ばかりしているとふてくされる。

- ・妹が寝ているうちに母は買い物へ。病人の世話も買い物も母1人。父の存在はどこへ?

②「目覚まし時計」 日本文教出版 小4 教育出版 小4

- ・家での生活のしかたについてあれこれ言うお母さん。お父さんは出てこない。まるでこういう役目はお母さんと決まっているかのよう。

③「ある朝のできごと」(節度・節制を心がけて) 教育出版 小5

- ・夜中の12時すぎまでメールをしていて、朝なかなか起きられない大樹を起こし、「朝ご飯を食べないといけない」と話すのはお母さん。

④「なれなかったリレーの選手」(節度を守って 節度節制) 光村図書 小6

- ・毎晩おそくまでゲームに夢中になっている自分。小学校生活最後の運動会でリレーの選手になりたいと思うが、ゲームを遅くまでやり、なりたかったリレーの選手を逃してしまう。

「それなのにぼくは、お母さんが夜勤でいないことをいいことに『もう一回。あと三十分だけ』と思いながら、ゲームを続けてしまった。」

*父親の存在は明記されておらず、夜更かしをとめる役が母親である記述となっている。家庭内の子どものケアはすべて母親まかせ?

⑤「闇の中の炎」(遵法精神、公徳心) 光村図書 中3

- ・思うようにコンクールに出品する絵が描けず、版画の画集を見てアイディアを思いついた理沙。

しかし、なんだが人のまねをしているみたいに思えてきて筆がすすまない。娘の普段と違う様子を見て「そういう時は少し休んだ方がいいわ。お母さん、おいしいものを作るから期待して。」

2.私だけが家事をするのがあたりまえと思っているお母さん

①「わたしの妹 かな」(家族みんなで協力し合おう) 教育出版 小3

- ・やりたがりの妹がいるわたし。うまくできていなくてもお礼を言われる妹をじゃまだと言って押したおしてしまう。

祖母に小さい頃わたしも同じだったことをさとされ、仲直りする。そんな2人に母は「できあがった料理をはこんでちょうだい」と言い、わたしは母が作った料理をはこぶ。

②「お母さんのせいきゅう書」(家族ときょうりょくして) 東京書籍 小4

「ブラッドレーのせい求書」 教育出版 小4

- ・お使い代、お掃除代、お留守番代の500円の請求書をお母さんに渡す。500円とともにお母さんからの請求書が。親切にしてあげた代、病気をした時の看病代、洋服やくつやおもちゃ代、食事代と部屋代などすべて0円。読んだら涙があふれてきた。

* 母が家事を担うのは当たり前?

3.むだに母性が強調されているお母さん

①「どきどきどっきんぐ」(いのち) 東京書籍 小1

- ・うさぎをだっこしたことを早くお母さんに教えたくて学校から家まで思いっきり走った。玄関の前で転んで泣いたらお母さんが心配そうに出てきてぎゅっと抱きしめてくれた。挿絵もピンクの服を着たお母さん。

②「るっぺどうしたの」(きそく正しい生活) 教育出版 小2

- ・るっぺを起こすのは、エプロンと三角巾をつけたお母さん。

例えばこんな「お父さん」

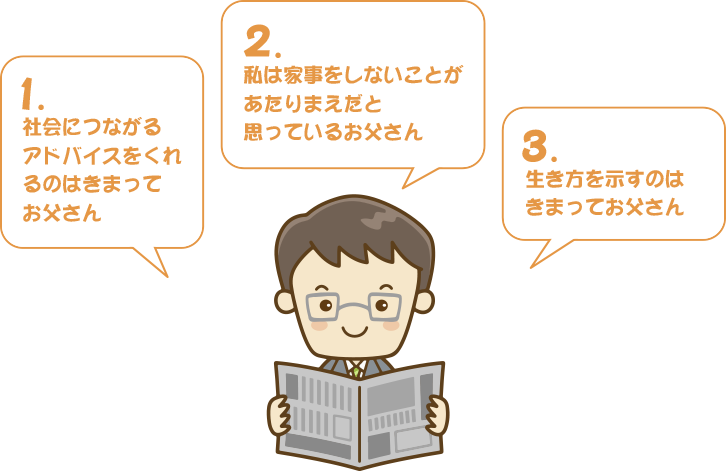

1.社会につながるアドバイスをくれるのは、きまってお父さん

①「しょうぼうだんのおじいさん」(自分をささえてくれる人々) 東京書籍 小4

- ・親子レクリエーション大会に行ったら、パン屋のおじいさんが「しょうぼうだんのせいふく」を着ていた。お父さんから町の消防団のことを教えてもらった。自分の仕事を終わらせてから訓練をしていることを聞いて、色々な思いが浮かんできて、胸がじいんとしてきた。

②「一票を投じることの意味」(社会参画・公共の精神) 光村図書 中3

- ・一票を投じることの意味について考え始めた「あかり」。母親は「図書館で司書さんに本を紹介してもらって、読んでみるといいよ。」と勧めてくれた。しかし、具体的に「選挙公報」示して説明し、「その(投票年齢までの)3年間のうちにできることって何だろうね。」と娘(女性)に対し社会に目を開かせる問いかけをするのは父親(男性)。

③「おそろしいゲームいぞん」(自分でできることを考えて) 教育出版 小3

- ・ゲームのやりすぎでなかなか寝つけないともあき。朝起こすのはお母さんだが、「ゲームのやりすぎではないか」「ゲームいぞんって知っているか」と話すのはお父さん。

2.私は家事をしないことがあたりまえだと思っているお父さん

①「お父さんのおべんとう」(家族のしあわせのために) 東京書籍 小5

- ・お母さんが入院した。朝は僕が前の日に買っておいたパン、夜はお父さんとファミレスという生活が8日間続いた。遠足の日、お父さんがエプロンをしてお弁当を作ってくれた。水筒にお茶も入れてくれた。難しいおかずはお父さんには無理だけど、お弁当が楽しみ。

3.生き方を示すのはきまってお父さん

①「一本のアイス」(正直に明るい心で) 東京書籍 小3

- ・暑い日にアイスを食べた。弟の分も食べちゃった。「二本食べていない?」と母に聞かれたけれど、「一本しか食べていない」と答えた。次の日の夜、本当のことを話して謝ると、お父さんが「やっと言えたね。弟の分を食べたこともいけないけど、嘘をついてごまかしたことがもっといけないよ。」と言った。道徳的な「こういう生き方がよい」と示すのはお父さん。

②「お父さんのラーメンが一番」(家族のためにできること) 教育出版 小4

- ・「わたし」の家はラーメン屋を営んでいる。祖父が始めたラーメン屋を父が継ぎ、母が手伝っている。夕食時は忙しく、家族そろって食事することがないことを「わたし」はさみしく思っている。友だちの家族をうらやましくも思っている。そこで、父と母に忙しいラーメン屋をしている理由をたずねる。家族で支え合ってラーメン屋を営んでいることに気づき、また、お客さんの声かけに嬉しくなり、お父さんのラーメンを誇りに思う。

*父がラーメン屋の主軸となって働いており、それを補佐するのが母というのが前提となっている。そのため、働くことの意味や意義を指し示すのも父となっている。

*店の補佐的な手伝いは男子ではなく、女子になっていることで、やはり女性が家事手伝いをする前提になっている。

③「食事中のメール」(節度・節制を心がけて) 教育出版 小6

- ・いつもは仕事で帰りが遅い父が、めずらしくいっしょに夕飯の食卓を囲んでいるときに、友だちとメールのやりとりをする私。それを注意するのは、母ではなく父。

④「闇の中の炎」(遵法精神、公徳心) 光村図書 中3

- ・いつもは仕事で帰りが遅い父が、めずらしくいっしょに夕飯の食卓を囲んでいるときに、友だちとメールのやりとりをする私。それを注意するのは、母ではなく父。

例えばこんな「おばあさん」

1.母親を助けて家庭内のケアをするのはきまっておばあさん(家族の心身の健康を保つためにケアをする役割を担う)

①「おじいちゃん、おばあちゃん、見ていてね」(大切ないのち) 東京書籍 小3

- ・ぼくの大好きなおじいちゃん。ふだんはへやでねっころがって、テレビを見ていることが多かったが、つりのときのおじいちゃんはかっこいい。おばあちゃんは、おいしい目玉焼きをつくってくれる。

②「おじいちゃんとの楽しみ」 (思いやりをもって) 日文 小3

- ・とつぜんたおれたおじいちゃんをつきっきりで世話をしていたおばあちゃん。

③「一冊のノート」(家族愛・家庭生活の充実) 光村図書 中3

- ・僕と弟が小さいときからずっと面倒を見てくれたおばあちゃん。僕たちきょうだいは、幼い頃から祖母に身の回りの世話をしてもらっており、今でも何かと祖母に頼ることが多かった。

2.むだに老後の衰えが強調されているおばあさん

①「一冊のノート」(家族愛・家庭生活の充実) 光村図書 中3

- ・僕と弟が小さいときからずっと面倒を見てくれたおばあちゃん。最近物忘れが激しくなり、気候にあった服装もできなくなってきてしまった。そんな祖母に、ついつい僕は強い口調で怒ってしまう。祖母の日記を読んだ僕は、祖母への態度を反省する。

例えばこんな「おじいさん」

1.生き方を示すのはきまっておじいさん

①「さよならの学校」(家族愛、家庭生活の充実) 光村図書 中1

- ・恭(やすし)のおじいちゃんは、毎年誕生日に泰山木の木の根の所にプレゼントを置いてくれていた。しかし、おじいちゃんは突然倒れ、息を引き取ってしまう。最後のプレゼントとして恭に泰山木を残して。1年後、恭は泰山木の下で、これから生まれる弟におじいちゃんと同じようなことをし、おじいちゃんの話をしてあげようと思うのだった。

おじいちゃんの思い→男の子→弟と男性から男性へと受け継がれるものになっている点

(同じ光村図書 中1(生命の尊さ)「エルマおばあさんからの「最後の贈りもの」では、在宅介護で家族に見守られて亡くなった女性が登場。バランスを取っていると言えないこともないが、「エルマおばあさんは、嘆きや悔いではなく、たくさんの愛を残していったのです、」と結ばれていることから、「家族への愛」を強調しているしている)

②「泣きすぎてはいけない」(生命の尊さ) 光村図書 中2

- ・おじいちゃんから孫の男の子への命のバトンタッチの詩。これも①とほぼ同じ構図。