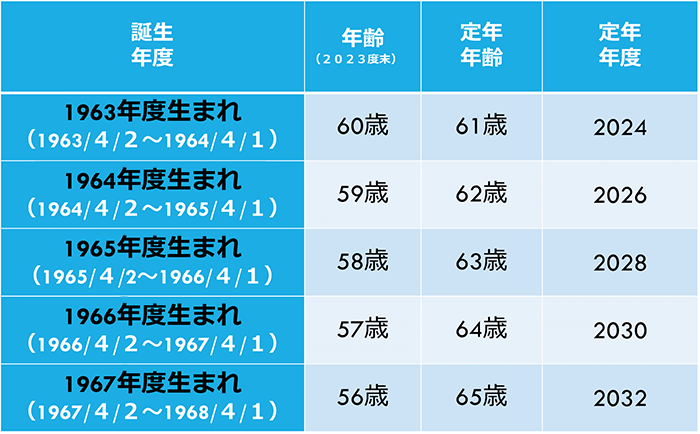

定年引き上げはいつから?具体的なスケジュール

2023年度からはじまる定年引き上げ。最終的な定年は65歳ですが、すぐに65歳まで引き上げられるわけではありません。23年度から2年に1歳ずつ9年間かけ段階的に引き上げられます。

定年引上げにあたり、任命権者は情報提供・意思確認を行うことが義務付けられています。時期は職員が60歳に達する年度の前年度です。任用・給与・退職手当の制度に関する情報提供を行い、60歳以後の勤務の意思を確認することとされています。

※勤務形態が多様になるため、任期、賃金、退職手当、勤務時間などの勤務条件について、分かりやすい資料作成や研修機会の設定し、書面により丁寧に意思確認することを交渉で確認しました。

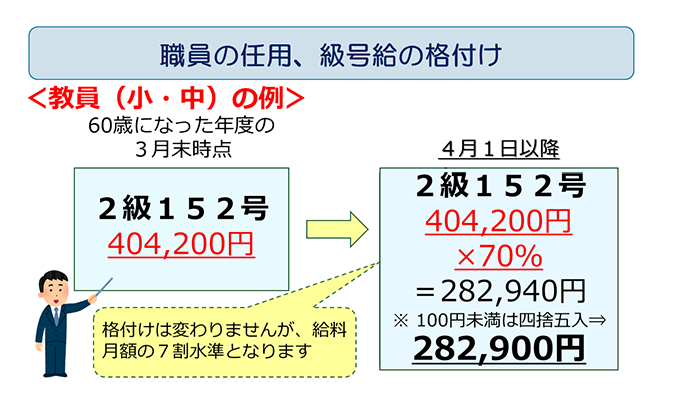

定年引き上げで賃金はどうなる?

賃金は7割水準になる

現行の定年(60歳)に達した日以後の3月末時点での職務(級)で、4月1日以降も引き続きその給料表の格付け(級・号給)は基本的には変更はありません。

60歳に達した後の最初の4月1日以後の給料月額は、「号俸の額×70%」になります。

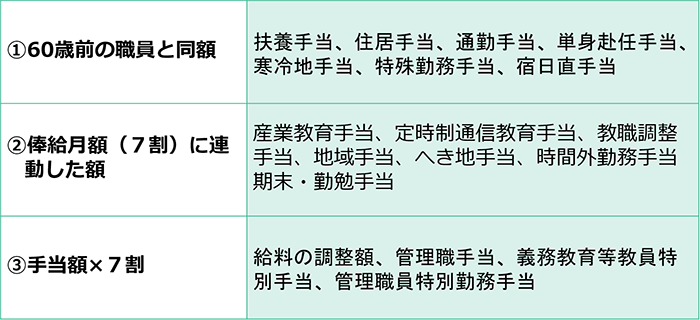

手当の扱いは3パターンに分かれる

定年引き上げで退職金はどうなる?

60歳を超えたらすべて「定年」扱い

現行の定年(60歳)に達した日以後の3月末時点での職務(級)で、4月1日以降も引き続きその給料表の格付け(級・号給)は基本的には変更はありません。

60歳に達した後の最初の4月1日以後の給料月額は、「号俸の額×70%」になります。

賃金が7割水準になっても、退職手当へのマイナスにはならない

退職手当の基本となる俸給は、7割に下げられた給料ではなく、減額前の俸給を基本に計算します。これを「ピーク時特例」といいます。

※ピーク時特例の対象としているが、その措置を講じても60歳で退職した場合の退職手当額を下回る場合がありました。

60歳時に退職した場合の手当額を保障させることを交渉によって措置させました。

再任用制度はどうなる?

段階的な定年引き上げ期間中(2023年度~2031年度)は、現行の再任用制度と同様の仕組みが「暫定再任用制度」として措置され、65歳までの継続勤務が可能です。

「定年前 再任用短時間勤務制度」の導入

60歳に達した日以降、希望する職員は定年退職日前に退職し、定年前再任用短時間勤務を選択することができます。

- ・給与、勤務時間等については、現行の再任用(短時間)勤務と同じ取り扱い。

- ・任期は、定年退職日に当たる日まで。

- ・定年前再任用短時間勤務職員になった後に常勤職員に戻ることはできません。(公募を通じた選考採用は可)

今後の課題は?

①高齢になっても働き続けられる学校現場の実情に応じた職場づくりが必要です。

働き続けられる職場環境の整備(職務内容、配置)に向け、引き続き超勤・多忙化解消などについて交渉・協議を行っていきます。

②60歳時点の賃金水準(昇給昇格運用)を改善させることで、60歳超も含めた生涯賃金の改善を追求します。

※55歳を超える教職員の事実上の昇給停止措置を求めていくことが重要です。

②60歳時点の賃金水準(昇給昇格運用)を改善させることで、60歳超も含めた生涯賃金の改善を追求します。

※55歳を超える教職員の事実上の昇給停止措置を求めていくことが重要です。