2022年「人事院勧告」骨子を学ぼう

道人事委員会は10月7日、知事と道議会議長に対して本年度の給与改定について、①初任層から30歳台の中堅層までの月例給を平均0.3%引き上げる、②一時金は0.10月分引上げる、などを内容とした勧告を行いました。

「職員の給与に関する勧告・報告」では、俸給表・一時金について、民間給与との較差(0.23%)があること等を踏まえ、「俸給表の水準については初任給及び若年層の俸給月額を平均0.3%引き上げ、本年4月に遡及して実施する」「一時金は0.10月分引上げて勤勉手当に配分する」ことなどが勧告されました。

また、「公務員人事管理に関する報告」では、①採用試験の見直し、②長時間労働の是正、③仕事と生活の両立支援、④ハラスメント防止対策、などが報告されました。

今年の人事院勧告は、月例給について初任給と30歳台半ばまでの職員が在籍する号俸について引上げたことは、公務における人の確保や非常勤職員の待遇改善につながることから一定の評価はできるものの、我々が求めた全世代への配慮の面からは決して満足のいくものではありません。また、一時金の0.10月引き上げについては3年ぶりに支給月数増となることは、「コロナ禍」前の水準の回復には至らないものの、組合員の期待に一定程度応えたものと受けとめます。しかし、一時金の引き上げ分について、勤勉手当に配分するとしたことは育児・介護に携わる職員などに対して配慮を欠くものであり、また勤勉手当の支給月数の引上げ分の一部を用いて上位の成績区分に係る原資を確保することは、新型コロナウイルス感染症拡大のもと懸命に職務に従事している職員の実情からして極めて遺憾であります。

今後私たちは、地公三者共闘会議(札教組は札幌市地公二者共闘会議)に結集し、これまでの独自削減によって生涯賃金に大きな影響を受けていることから、道人事委員会に対して、最近の物価上昇等の中における教職員の厳しい生活実態を踏まえた賃金引き上げ「勧告」を行うよう強く要求することが重要です。

また、「教職員の超勤・多忙化解消に向け、道教委に対して実効ある方策を示すよう、具体的な勧告・報告を行うこと」「教職員の定年引上げに向け、60歳超の常勤職員と再任用職員の処遇について均衡を図るとともに、超勤・多忙化の具体的な対策と一体的に検討すること」などを求めることが重要です。

- 内 容

- 1. 2022人事院勧告の骨子

- 2. 2022「公務員人事管理に関する報告」の骨子

- 3. 2022人事院勧告・公務員連絡会の声明

2022 人事院勧告の骨子

給与の状況と給与改定

企業規模50人以上、かつ、事業所規模50人以上の全国の民間事業所のうち、無作為に抽出した11,800の事業所を対象として本年4月分の給与を調査し、その主な決定要素である役職段階、勤務地域、学歴、年齢を同じくする者同士を公務と比較した。

また、民間事業所における昨年冬と本年夏の特別給(ボーナス)の状況を把握するため、2021年8月から2022年7月までの支給実績についても調査し、公務と民間を比較した。

民間給与との比較

〈月例給〉

公務と民間の4月分の給与を調査し、役職段階、勤務地域、学歴、年齢を同じくする者同士を比較した結果、民間との較差は921円(0.23%)※であった(行政職俸給表㈠適用職員…現行給与405,049円、平均年齢42.7歳)。

※改定の内訳は、俸給818円、はね返り(俸給改定に伴う諸手当の増減)分103円。

〈一時金〉

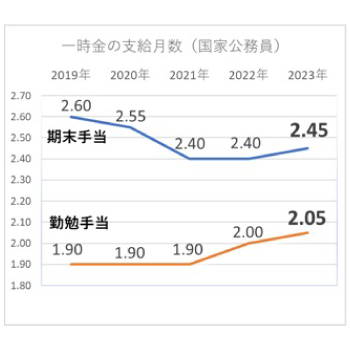

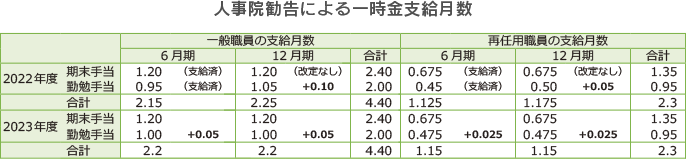

昨年8月から本年7月までの民間の支給実績(支給割合)と、公務の年間の平均支給月数を比較した結果、民間の支給月数4.41月(公務は4.30月)であった。

本年の給与改定

〈月例給〉

民間企業における初任給の動向等を踏まえ、総合職試験及び一般職試験(大卒程度)に係る初任給を3,000円、一般職試験(高卒者)に係る初任給を4,000円引上げる。これを踏まえ、20歳台半ばに重点を置き、30歳台半ばまでの職員が在職する号俸について改定(行政職俸給表㈠)する。その他の俸給表も(行政職俸給表㈠)との均衡を基本に改定する。

〈一時金〉

国家公務員の期末手当・勤勉手当の年間の平均支給月数を0.15月分引下げ、4.30月分とする。

民間の支給状況を踏まえ、勤務実績に応じた給与を推進するため、引き上げ分を勤勉手当に配分。その一部を用いて上位の成績区分に係る原資を確保

〈実施時期〉

月例給 2022年4月1日

一時金 法律の公布日

その他のとりくみ

○ 博士課程修了者の初任給基準の見直し

博士課程修了者の処遇を改善するため、本年中に初任給基準の改正を行い、2023年4月から実施

○ テレワークに関する給与面での対応

テレワークの実施に係る光熱・水道費等の職員の負担軽減等の観点から、テレワークを行う場合に支給する新たな手当について、具体的な枠組みを検討

社会と公務の変化に応じた給与制度の整備

人事院がめざす「能率的で活力があり一人一人が躍動できる公務組織」の実現に向けた人材確保・環境整備とりくみが求められる中、給与面においても下記の課題に対応できるよう、給与制度のアップデートを図っていく必要がある。

○ 給与上対応すべき課題

- ・若い世代の誘致・確保

- ・積極的な中途採用や機動的で柔軟な配置・登用のニーズ

- ・採用者の年齢・経歴や採用後のキャリアパスの多様化

- ・働き方が多様化する中での職員の活躍支援や公務組織の全国展開の体制確保等の要請

○ 具体的なとりくみ事項

- ・初任給や若年層職員の給与水準を始めとして、人材確保や公務組織の活力向上の観点を踏まえた公務全体のあるべき給与水準

- ・中途採用者を始めとする多様な人材の専門性等に応じた給与の設定

- ・65歳までの定年引き上げを見据えた、60歳前の各職員層及び60歳を超える職員の給与水準(給与カーブ)

- ・初任層、中堅層、ベテラン・管理職層などキャリアの各段階における職員の能力・実績や職責の給与への的確な反映

- ・定年前再任用短時間勤務職員等をめぐる状況を踏まえた給与

- ・2024年に見直すこととされている地域手当を始め、基本給を補完する諸手当に関する社会や公務の変化に応じた見直し

2022 「公務員人事管理に関する報告」の骨子

1.人材の確保

【課題】

民間企業等との人材獲得競争がし烈になる中で採用試験申込者数が減少傾向にあり、採用試験の在り方の見直しは喫緊の課題である。また、多様な経験・専門性を有する民間人材の円滑な採用のため、運用面・制度面の課題の解消にスピード感を持って取り組む必要がある。

【対応】

(1)採用試験の見直し

受験者の利便性を向上し申込者数を増加させるため、総合職春試験の実施時期の前倒し、教養区分の受験可能年齢引下げ及び試験地追加、合格有効期間の延伸、その他受験しやすい採用試験の実現等について検討を進め、2022年度内に方針を決定する。また、総合職大卒程度試験(教養区分以外)及び一般職大卒程度試験の受験可能年齢引下げ、一般職大卒程度試験の新区分創設、総合職院卒者試験の受験資格見直しについて検討を進め、2023年度内を目途に方針を決定する。

(2)民間との人材交流の円滑化

民間人材活用促進のため、高度デジタル人材に係る特定任期付職員の採用及び本府省の課長級・室長級への一般任期付職員の採用について基準を明示し、各府省限りで採用できる範囲を拡大する。給与決定について、現行制度上可能な柔軟な取扱いの明文化を始め、運用・制度の両面で各府省を支援する。官民人事交流について交流基準の見直しを検討する。

2.人材の育成と能力・実績に基づく人事管理

【課題】

職員の能力を引き出し、組織のパフォーマンスを最大限発揮するためには、職員の能力・適性等を考慮した育成、人事評価結果の任用・給与等への適切な反映が重要である。また、職員がキャリアを自律的に考えられるよう、人事当局によるキャリアパスモデルの提示、成長機会の積極的な付与、管理職員による部下職員との適切なコミュニケーションが必要である。

【対応】

(1) 研修を通じた人材の育成

マネジメント能力向上のため、課長級行政研修のコース新設や係長級等の基礎教材作成。若年層等のキャリア形成支援の研修を充実、民間人材が早期に公務になじみ能力発揮できるような研修教材等の充実にとりくむ。管理職員への研修等で女性登用に係る意識改革を推進する。

(2) 能力・実績に基づく人事管理の推進等

人事評価制度の見直しを踏まえ、能力・実績ある人材の登用やメリハリのある処遇がなされるよう制度を周知する。納得感のある人事管理推進のため、管理職員の評価・育成能力向上に向けて各府省の研修を支援する。

3.勤務環境の整備

【課題】

職員のWell-being 実現等に向けた職場環境整備が肝要である。このため、働き方改革の推進は急務であり、中でも長時間労働の是正は人材確保の観点からも喫緊の課題である。また、場所・時間を有効活用できるテレワークが広がっており、ライフスタイルが多様化する中、柔軟な働き方に対応した勤務時間制度の整備が必要である。さらに、民間で健康経営が進展する中、職員の健康管理等を進める必要がある。

【対応】

(1)長時間労働の是正

新設の「勤務時間調査・指導室」において客観的記録を基礎とした超過勤務時間の適正な管理を指導する。他律部署・特例業務の範囲や医師の面接指導の徹底に関する指導、管理職員のマネジメントに関する助言のほか、デジタルの活用など業務見直しの好事例を横展開していく。

業務量に応じた定員・人員確保の必要性である。定員管理担当部局に対して必要な働きかけを行う。国会対応業務について、質問通告の早期化、オンラインの対応は超過勤務の縮減に寄与することから、引き続き国会等の理解と協力を求める。

(2)テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の検討

学識経験者による研究会の中間報告で提言されたフレックスタイム制及び休憩時間制度の柔軟化を速やかに措置していく。テレワークや勤務間インターバル確保の方策、更なる柔軟な勤務時間制度等について本年度内を目途に結論を得るべく研究会で引き続き検討を行う。

(3)健康づくりの推進

職員の健康増進を担う各府省の健康管理体制の充実を検討するため、官民の実態等を調査する。ストレスチェックの更なる活用を促進する。「こころの健康相談室」のオンライン相談窓口を拡充する。

(4)仕事と生活の両立支援

妊治療のための出生サポート休暇や育児休業等の制度を利用しやすい環境整備のため、不妊治療に関するイベントの開催や研修教材の提供等により周知啓発し、各府省を支援する。介護や学び直しに関し、介護休暇や自己啓発等休業制度等に係る調査研究を行う。

(5)ハラスメント防止対策

幹部・管理職員向け研修を組織マネジメントの観点も反映して見直し、2023年度から実施する。各府省担当者の専門性向上や迅速・適切な事案解決のための相談体制の整備に向けて実情・課題を把握し、対応を検討する。

2022人事院勧告・公務員連絡会の声明

1.人事院は、本日、月例給を0.23%、921円引上げ、一時金の支給月数を0.1月分引上げる給与に関する勧告・報告と、長時間労働の是正や、テレワークをはじめとする柔軟な働き方等を内容とする公務員人事管理に関する報告を行った。

2.公務員連絡会は、6月20日に人事院に要求を提出して以降、幹事クラス交渉委員による職員団体審議官交渉、書記長クラス交渉委員による職員福祉、給与両局長交渉を複数回行うなど、特に、勧告期終盤において焦点化した勤勉手当の上位の成績区分に関わる原資の問題について、人事院との交渉・協議を粘り強く取り組んだ。

本年の人勧期における重要課題は、①急激な物価上昇のなか、民間春闘や全印刷・全造幣における中労委調停による3年ぶりのベア獲得などの成果を引き継ぎながら、公務員の月例給及び一時金の引上げを勧告させること、②初任給の改善等により若年層における民間との格差の解消を図ること、③再任用職員への手当の拡充を含め高齢層職員の処遇の見直しを図ること、④特例業務や他律的業務のあり方見直しなど実効性ある超過勤務の縮減策を実現すること、⑤常勤職員との権衡に基づく更なる非常勤職員の待遇を改善させること等であった。

3.本年の給与に関する勧告は、①月例給について、官民較差を埋めるためとして、初任給及び30歳台半ばまでの職員が在籍する号俸に限って引上げることとしている。②一時金については、0.1月分の全てを勤勉手当の引上げに充てるとした上で、勤勉手当の支給月数の引上げ分の一部を用いて、上位の成績区分に係る原資の確保を図るとしている。

4. 以上の本年の勧告に対して、①月例給に関しては、若年層の処遇改善は我々も要求してきた内容であり、また公務における人材確保や非常勤職員の待遇改善にも寄与することから、一定の評価ができる。しかし、俸給表全体を改定するための較差に至らなかったとはいえ、我々が求めた全世代への配慮の面からは決して満足のいくものではない。②一時金に関しては、3年ぶりに支給月数増となることは、コロナ禍前の水準の回復には至らないものの、組合員の期待に一定程度応えたものと受けとめたい。しかし、上位の成績区分に係る原資に配分する点については、交渉を通じて各期ともに0.01月分の最小単位に止めさせたものの、最近の物価上昇等の世代を問わない影響、また新型コロナウイルス感染症の感染拡大のもと、懸命に職務に従事している職員の実情からして極めて遺憾である。

5.報告で指摘された「社会と公務の変化に応じた給与制度の整備」は、俸給表はもとより、地域手当など各種手当の見直しを検討すること、その際に、定年の段階的な引上げに関する改正国公法附則に明記された、60歳前後の給与水準を連続的なものにすることを含め、若年層及び再任用職員を含む高齢層職員の処遇のあり方の見直しを一体的に取組むことを示したものと言える。これについては、その内容・方向性ともに定かではないが、これらはいずれもこの数年で検討対象になるものであり、我々としても課題として受け止める必要があるものと認識する。その上で人事院は、2023年に骨格案、2024年にその時点で必要な措置の成案を示し、施策を講ずることを目標としているが、この間の交渉の中で、我々との協議を行うことを明言していることを踏まえ、交渉・協議を強化し、合意に基づく対応を求めていく。

6. 長時間労働の是正については、「勤務時間管理・指導室」による新たな取組をはじめ、人事院には、主体的な役割を積極的に果たすことを強く求める。公務員連絡会としても、新型コロナウイルス感染症への対応という平時ではない状況下の今だからこそ、特例業務や他律的業務部署の指定の範囲等も含め、各府省労使間で真摯に超過勤務縮減に向けた議論を行う等必要な対応をはかっていく。

7. 柔軟な働き方については、報告において、テレワークに関連する手当の検討が示された。さらに、フレックスタイム制及び休憩時間制度の柔軟化策を本年度内に措置すること、テレワーク等の推進に伴う課題や勤務間インターバルの確保等について検討を行った上で、必要な措置を行うとしている。これらについては、職場実態と組合員の生活実態に基づく意見反映に向け、引き続き人事院との交渉・協議を進める。

8. 非常勤職員の休暇関連については、この間の我々との協議のもと、両立支援制度の拡充などが図られてきたが、引き続き、無給休暇の有給化をはじめ、常勤職員との権衡を図らせるとともに、制度の改善を求めていく。また、両立支援策のさらなる拡充やハラスメント防止対策の強化についても、人事院との協議を継続していく。

9.以上のように、本年の勧告・報告は、3年ぶりとなる月例給・一時金の引き上げを勧告するものではあったが、我々の要求にあまねく応えたものとはいえない。

今後、政府に対して、本年の人事院勧告を踏まえ、公務員連絡会との交渉・協議、合意に基づく速やかな給与の改定に係る措置を図るよう求めていく。

さらに、これから本格化する地方自治体や独立行政法人、政府関係法人等の賃金確定闘争に向けて、全力を尽くすものである。

2022年8月8日

公務員労働組合連絡会