2024年「人事院勧告」を学ぼう

人事院は8月8日、政府と国会に対して、国家公務員給与について、初任給を引き上げ、若年層に重点をおいて俸給表全体を改定することなどを内容とする「職員の給与に関する勧告・報告」を行いました。

俸給表全体を引き上げ、再任用職員の寒冷地手当等支給等を勧告

俸給表全体を引き上げ

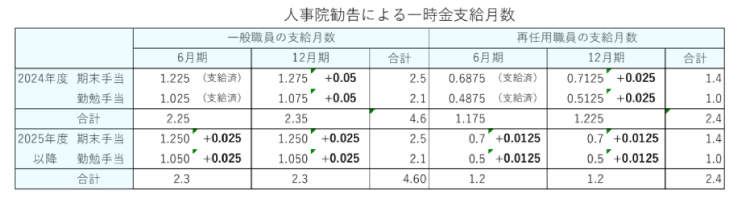

勧告では民間との較差が11,183円(2.76%)あったことを踏まえ、「若年層に重点を置きつつすべての職員を対象に俸給表全体を引上げ(平均3.0%)改定する」、「一時金は0.1月分引き上げて期末・勤勉手当に均等に配分する」などとしました。 また、寒冷地手当について「支給月額を11.3%引き上げる」「支給地域は『メッシュ平年値2020』の内容を反映した見直しを行う」ことが盛り込まれました。

再任用者の寒冷地手当支給を勧告

「社会と公務の変化に応じた給与制度の整備」(「給与制度のアップデート」)では、「職務や職責に応じた給与上昇を確保する」などの理由から「係長級から本府省課長補佐級(「行一」3~7級)の初号近辺の号俸をカットし、俸給月額を引き上げる」こととしました。また、「若年層の上位昇給区分割合の引き上げ」「勤勉手当に係る『特に優秀』区分の成績率の上限を平均支給月数の3倍に引き上げ」「扶養手当は配偶者に係る手当を段階的に廃止し、子に係る手当額を段階的に13,000円へ引き上げる」ことも盛り込まれました。

そして、「定年前再任用短時間勤務職員等の異動の円滑化に資する手当」として特地勤務手当、寒冷地手当等を新たに支給することとしました。

なお、「国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出」において、育児時間(無給)について、現行の「1日につき2時間の範囲内」に加え、「1年につき10日相当の範囲内で2時間以上または1日単位での取得が可能」とされました。

<24勧告関連資料>

北教組の見解

要求に一定応えた勧告

月例給については、交渉で「全級・全号俸の賃金改善の上で、初任給の官民格差の解消など若年層の引き上げを行うべき」と強く要求した結果、若年層に重点を置きつつも昨年を上回る俸給表全体の改定をかちとることができました。このことは、課題は残るものの、この間の交渉の到達点として受け止めるものです。一時金については、3年連続の引き上げと、昨年に続く期末手当の月数増を実施させることができました。

これら月例給および一時金の引き上げは、物価高騰のもと実質賃金の前年比マイナスが続く中、職員の生活を圧迫している事態を重視すべきであることを人事院が一定程度応えたものと受け止めることができます。

「給与制度のアップデート」については、決して十分と言える内容ではありませんが、我々が懸念した過去2回の「給与制度の見直し」のような賃金削減が回避されたことや、北教組が最重点課題と位置づけていた再任用職員等への寒冷地手当の支給について言及したことは一定の成果と言えます。

道人事委勧告に向けて

今後、道人事委員会に対して、教職員の厳しい生活実態を踏まえた引き上げ「勧告」を行うよう強く要求することが重要です。また、人事院は暫定再任用職員等への特地勤務手当支給の理由として「定年前職員と暫定再任用職員との不均衡是正」を挙げていることから、暫定再任用教職員等についても「へき地手当」の支給実現を求めていく必要があります。さらに、暫定再任用職員等への寒冷地手当支給開始が25年度とされていることから、定年引き上げ職員との均衡などを踏まえ、早期完全支給を求めるとともに、「教職員の超勤・多忙化解消に向け、道教委に対して実効ある方策を示すよう、具体的な勧告・報告を行うこと」などを求めることが重要です。

公務員連絡会の声明

1.人事院は、本日、①月例給の2.76%(11,183円)の引上げと一時金の支給月数の0.10月分引上げ等に関する勧告、②寒冷地手当法の改正に関する勧告、③国家公務員育児休業法等の改正に関する意見の申出、④「社会と公務の変化に応じた給与制度の整備」(勧告)等を含む公務員人事管理に関する報告を行った。

2.公務員連絡会は、6月19日に人事院に要求書を提出して以降、全国の組合員参加による団体署名及び職場決議の実施と全国3ブロックの代表者を中心とした提出行動、寒冷地手当に関する申し入れ、全国から2,000人の参加による中央行動等を背景に、幹事クラス、書記長クラスによる交渉を複数回実施してきた。

本年の人勧期における重要課題は、①好調な民間春闘結果を反映した全職員に対する月例給及び一時金の引上げ、②初任給など地域における民間賃金との格差の解消、③職員の意欲を維持・向上させる方向での「社会と公務の変化に応じた給与制度の整備」の実施、④再任用職員への手当支給の拡大を含めた高齢層職員の処遇の見直し、⑤常勤職員との権衡に基づく非常勤職員の処遇改善等であった。

3.本年の給与に関する勧告は、①月例給について、一般職の大卒初任給を23,800円、高卒初任給を21,400円引き上げ、初任給以外の号俸については、若年層に重点を置き、そこから改定率を逓減させる形で全職員の引上げ、②一時金については、0.10月分を引き上げることとし、今年度については、12月期の期末手当及び勤勉手当に配分し、来年度以降については、6月期及び12月期が均等になるよう配分する等の内容となっている。

4.以上の本年の勧告について、 ①月例給に関しては、人事院が本年も、初任給及び若年層の賃金引上げに重点を置く方針を当初段階から示す中、粘り強く「全級・全号俸の賃金改善の上で、初任給の官民格差の解消など若年層の引き上げを行うべき」ことを主張した結果、若年層に重点を置きつつも昨年を上回る水準で俸給表全体を改定させることが出来た。給与改定の考え方については課題が残るところではあるが、この間の交渉の到達点として受け止めるものである。 ②一時金に関しては、3年連続で引き上げさせるとともに、昨年に続き、期末手当の月数増を実施させることができた。この点も、我々の長年の要求の成果である。 ③これら月例給および一時金の引上げは、この間大規模自然災害や感染症対策などで奮闘する現場の職員の労苦に応えるべきであること、また物価高騰のもと2年以上に亘り勤労者の実質賃金の前年比マイナスが続き、職員の生活を一層圧迫している事態を重視すべきであること等を事あるごとに訴え続けてきた我々の要求に、人事院が一定程度応えたものと受けとめるものである。

5.「社会と公務の変化に応じた給与制度の整備(アップデート)」の措置内容としては、(1)月例給について、新卒初任給及びその周辺の俸給月額の引上げ等、(2)ボーナスについて、勤勉手当における「特に優秀」区分の成績率上限の引上げ等、(3)手当について、地域手当の都道府県単位での大くくり化のもとでの級地区分及び支給割合の見直し等が盛り込まれた。また、その実施時期については、2025年4月を基本とした上で、地域手当及び扶養手当の見直しは段階的に実施すること等とされた。 「アップデート」について、公務員連絡会は、昨年の「骨格案」における課題と到達点を踏まえつつ、人事院に対して前広な情報提供を求め、人事院との間で真摯に交渉・協議を継続し、様々な形で組合員の声を届けてきた。その結果、我々が懸念した点が回避された部分や、我々の求めに応じて豊富化された部分などもあった。また、廃止・削減となる項目については激変緩和措置や経過措置を実施することを求め、それが一定反映された形となった。これらについては、決して十分と言える内容ではないが、およそ2年に亘る取組の結果であったとして受け止めるものである。

6.寒冷地手当については、前回見直し時の経緯等も踏まえ、本年の民調結果を正確に反映することを求めた結果、増額改定が行われた一方で、気象庁による「メッシュ平年値2020」を反映した結果を踏まえ、級地区分の見直しが行われることとなった。非支給となる職員について、これまでの見直し時と同様に、一定の経過措置を講じさせたことは、この間積雪寒冷地の切実な生活実態等について人事院に訴えてきたことや、地域独自で様々な運動に取り組んだ結果として受け止める。

7.本年の勧告では、本年5月に、民間労働者を対象とする育児・介護休業法等の一部を改正する法律が成立したことを踏まえ、国家公務員育児休業法等の改正を政府に求める「意見の申出」が行われた。子の看護休暇の対象範囲の拡大、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化など、我々がこの間要求してきた内容も含まれる見込みであり、政府が速やかに改正法案を国会に提出すること及び法案の早期成立を求める。

8.以上のように、本年の勧告・報告は、我々の要求に対して一定応えたものとは言えるものの、不満が残る部分や民間も含めた今後の賃金動向を注視する必要がある部分も少なくない。さらに、2031年に向けた60歳前後の給与カーブの在り方について、人事院は、公務における人事管理の在り方の変化や、民間における高齢期雇用や高齢層従業員の給与水準の状況を注視しつつ、人事管理に係る他の制度と一体で引き続き検討するとしており、9月以降改めて人事院と向き合っていく必要がある。

その上で、まずは、政府に対して、勧告通り実施する閣議決定を行い、所要の法案を国会に提出することを求めるとともに、これから本格化する地方自治体や独立行政法人、政府関係法人等の賃金確定闘争に向けて、全力を尽くすものである。

2024年8月8日

公務員労働組合連絡会